あきない世傳 金と銀2の五鈴屋とは

五鈴屋とは大坂天満の呉服商

NHKBS/BSプレミアム4Kで2025年4月6日から放送される「あきない世傳(せいでん)金と銀2」は、「ご寮さん」と呼ばれる幸(小芝風花)を主人公として、江戸時代中期の大坂天満にある呉服商・五鈴屋を舞台とする物語です。

「あきない世傳金と銀2」では五鈴屋七代目当主の幸にのしかかる五鈴屋の経営課題として、八代目当主を誰にするかという問題に直面します。

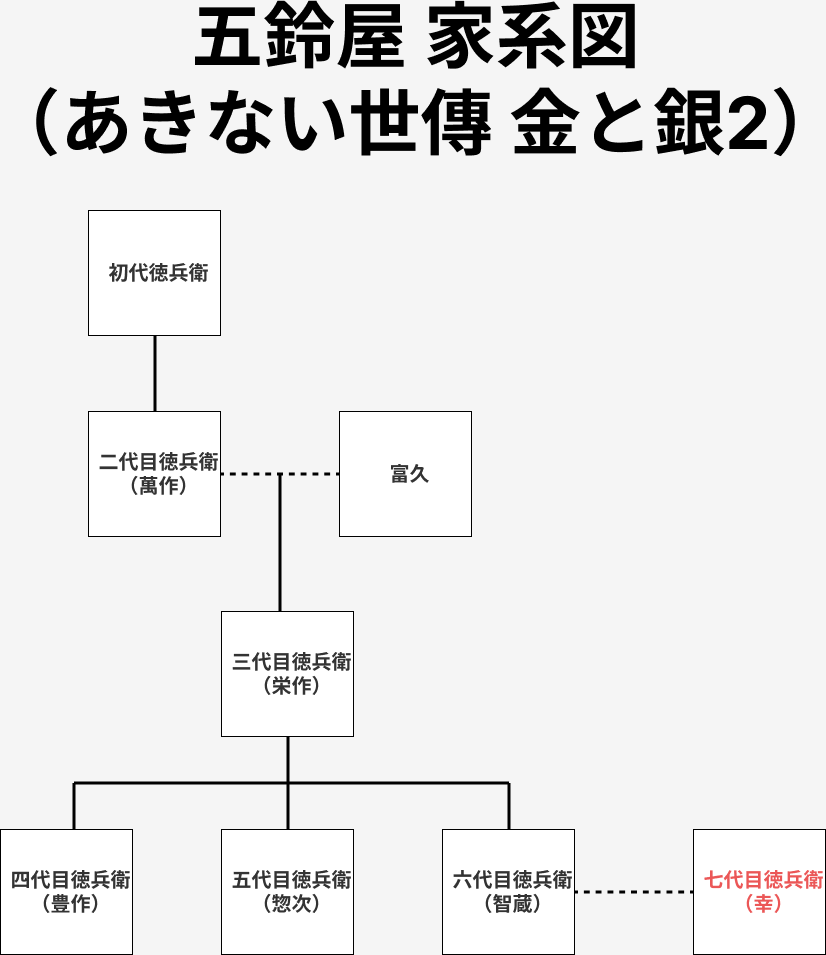

ということは五鈴屋には幸を含めて7人の人物が、当主をつとめています。今回の記事では五鈴屋の家系図を元に歴代の当主をご紹介します。

五鈴屋の歴代当主

七代目までの五鈴屋の家系図

初代徳兵衛

五鈴屋の祖、徳兵衛は伊勢国(現在の三重県)出身で「古手」と呼ばれる古着を天秤棒の前後に担いで商いを始めます。念願かなって大坂天満の裏店に五鈴屋ののれんを掲げたことを創業とします。

なお五鈴屋という屋号の由来は伊勢国を流れる「五十鈴川」にあります。

「五十鈴川」の「十」という漢字は「上がり」を意味します。「十」は伊勢に住む神々に恐れ多いとお返しし、神様たちの前でも恥じることのない商いをするという誓いを立てたことから「五鈴屋」という屋号としました。

二代目徳兵衛・萬作

二代目徳兵衛は初代徳兵衛の息子で、名前を萬作(まんさく)と言います。萬作は15才で嫁となった富久(高島礼子)と共に力を合わせ、古手商から絹織物を扱う呉服商に商いを替えます。

この商い替えと共に、萬作・富久の夫妻は家持ちとなり店舗も裏店から表通りに移動します。時は元禄の世で商品を店に並べると右から左へと簡単に売れていく時代でした。

三代目徳兵衛・栄作

三代目徳兵衛は二代目徳兵衛の一人息子で、名前を栄作(えいさく)と言います。豊作・惣次・智蔵という3人の息子をもうけるものの、豊作が5才・惣次が4才・智蔵が1才の時に急逝します。

栄作亡き後は、三代目徳兵衛の母・富久が、番頭である治兵衛(じへえ)(舘ひろし)の後見を受けて、五鈴屋を切り盛りします。

四代目徳兵衛・豊作

四代目徳兵衛は三代目徳兵衛の長男で、名前を豊作(ほうさく)と言います。1730(享保15)年、17才のときに四代目徳兵衛の名跡を継ぎます。「あきない世傳金と銀」の物語はこの四代目徳兵衛(渡辺大)が当主である時からはじまります。

しかし四代目徳兵衛は甘やかされて育てられたせいか、商売に全く身が入らず遊郭に通って女遊びばかりしている人物でした。

元禄のころと比べてモノがさっぱり売れない享保の時代に入ったことも相まって、四代目徳兵衛は五鈴屋の経営は大きく傾けてしまいます。

五代目徳兵衛・惣次

五代目徳兵衛は三代目徳兵衛の次男で、四代目徳兵衛の弟です。名前を惣次(そうじ)(加藤シゲアキ)と言います。1741(元文6)年に、兄の豊作が新町廓からの帰り道で足を滑らせて頭を強打して亡くなったことから、五代目徳兵衛の名跡を継ぎます。

惣次は商いにかける情熱は凄まじく、丁稚・手代・番頭に容赦なく怒鳴り散らしていくものの、商人としての己にも厳しいという性格です。

自分が当主となって5年以内に江戸に店を構えるという目標を立てるも、かえって功を焦ることになり、浜羽二重の産地である江州波村の人たちに不渡手形を掴ませようとします。

しかし江州波村の人たちにその計略を見抜かれ、己の行いを恥じた惣次は、周囲に相談することなく隠居願いを出します。

六代目徳兵衛・智蔵

六代目徳兵衛は三代目徳兵衛の次男で、五代目徳兵衛の弟です。名前は智蔵(ともぞう)(松本怜生)と言います。1745(延享2)年に兄の惣次が突然、隠居願いを出して失踪したことから、六代目徳兵衛の名跡を継ぎます。

自分自身には商才がないことを自覚しており、女房である幸の操り人形に過ぎないと自虐しています。しかしかつて浮世草子の作者であったころに築いた人形浄瑠璃(亀三)や歌舞伎(中村富五郎)の人脈がのちの商売に役立つことになります。

1750(寛延3)年に積聚が急激に悪化し、大量吐血をしたのちに急逝。

七代目徳兵衛・幸

七代目徳兵衛は六代目徳兵衛・智蔵の妻で、「あきない世傳 金と銀」シリーズの主人公でもある幸です。幸はもともと摂津国津門村の出身で、9才のときに五鈴屋に女衆として奉公に上がります。

豊作こと四代目徳兵衛が船場の小間物問屋・紅屋から来た嫁・菊栄に逃げられたことから、幸は四代目徳兵衛の後添えとなります。

しかし幸が嫁いだ四代目徳兵衛は事故死、その次に嫁いだ五代目徳兵衛は失踪、さらに五代目の後に嫁いだ六代目徳兵衛が急逝し、五鈴屋の男子の血統が途絶えます。

そこで幸は1750(寛延3)年に天満組呉服仲間の承認を受けた上で、「足掛け三年」の五鈴屋七代目当主となります。

五鈴屋七代目当主としての幸の経営課題は、「五鈴屋江戸店」の営業を軌道に乗せることと、五鈴屋八代目当主への引き継ぎを行うことです。