江戸では飲み水をどうやって確保していたのか?

飲み水は江戸時代もふんだんに使えた

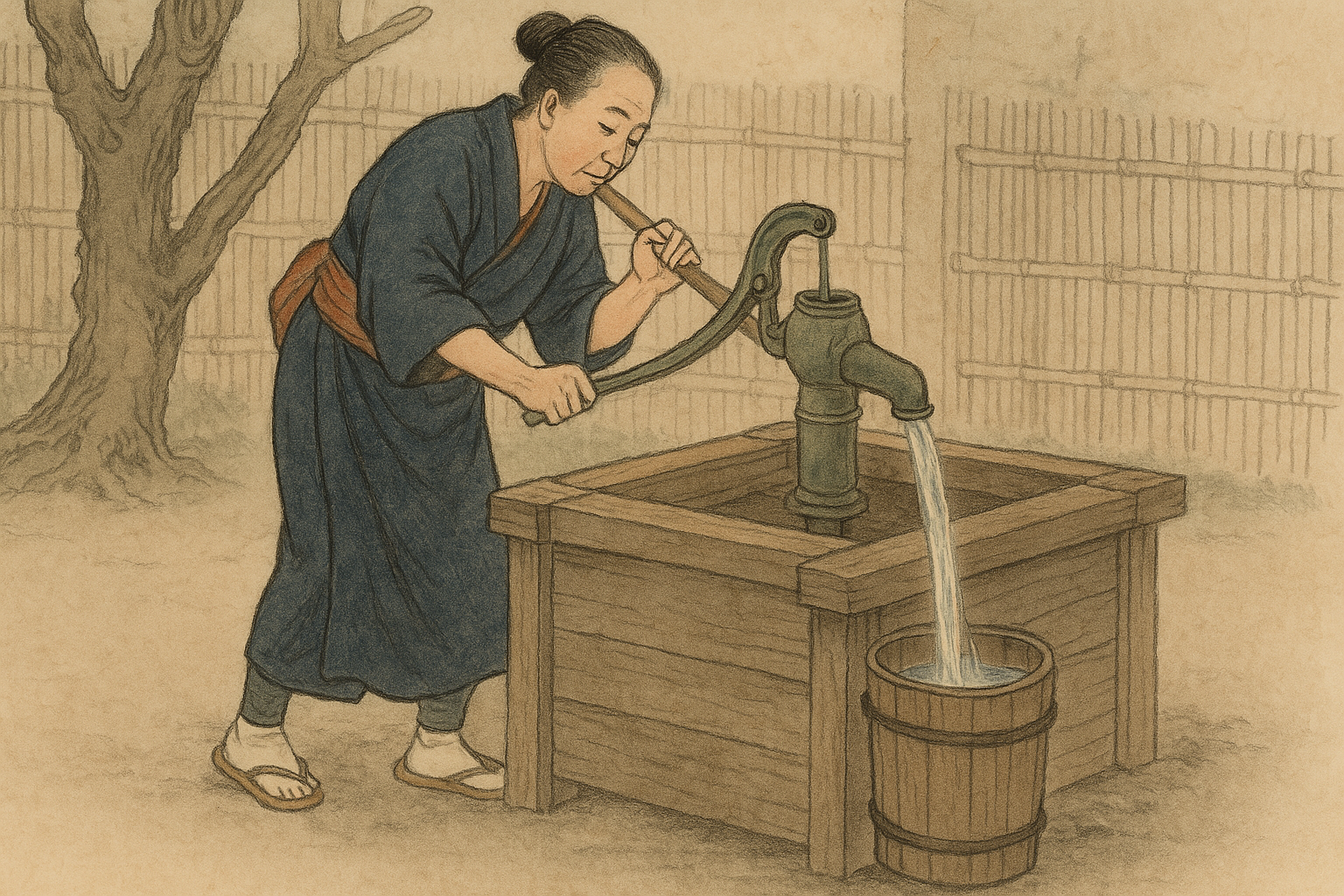

NHKが放送する特選時代劇「大岡越前7」やBS時代劇「あきない世傳 金と銀2」を見ると、登場する人物たちが、武士や町人と言った身分の区別にかかわらず、決して困っていないものが1つあります。それは飲み水です。

飲み水は茶を沸かす時にも、米を研ぐ時にも必要です。ですが彼らはその水をケチることなく、ふんだんに使っています。現代の日本人の感覚からすると、飲料水がすぐ使えることは当たり前のことすぎて「それがどうした」という感覚かもしれません。

徳川家康以前の江戸の飲み水について

しかし、徳川家康が1590年以降に本拠地を浜松から江戸に移ってきた頃は、江戸時代後期には100万都市といわれた江戸の人口を養うだけの必要な飲み水はありませんでした。

徳川家康が16世紀の終わりごろ、江戸の都市開発に着手した当時、市街地から海岸線までの距離が極めて短く、井戸を掘っても海水の水に近い塩辛い水がよく出ていたようです。

「馬の小便」に例えられた江戸の飲み水

2019年にNHKで放送された正月時代劇の「家康、江戸を建てる(前編) 水を制す」で、佐々木蔵之介さん扮する大久保藤五郎忠行(おおくぼとうごろうただゆき)は、1590年に豊臣秀吉によって行われた小田原征伐のあと、徳川家康から江戸の上水道を整備するよう命じられます。

良水を探し求める藤五郎は視察したある漁村で漁師から水を求めることになりますが、そのとき飲んだ水はよほど塩辛かったようで「馬の小便」と例えています。

江戸の上水道開発の歴史

増加する江戸の人口に対応するための上水道開発

徳川幕府創設以前から江戸を京・大坂を越える大都市にすることを計画していた徳川家康にとって、大きな人口を養うために必要な飲み水の確保は急務です。

さらに徳川幕府が1616(元和2)年に大坂夏の陣で豊臣家を打倒した後、江戸は人口としての規模も都市としての規模も拡大の一途を辿り、飲み水の確保・供給は幕府にとって頭の痛い問題でした。

その江戸時代において上水道の整備は、大きく分けて4つの時期に分けて説明することができます。

- 神田上水の整備

- 玉川上水の整備

- 亀有・青山・三田・千川の各分水の整備

- 安価な掘抜井戸の普及

1. 神田上水の整備

慶長年間(1600年頃)、神田上水は、「家康、江戸を建てる」のNHKドラマの主人公にもなった、大久保藤五郎忠行という武士の主導によって整備されました。

大久保は江戸城の西方、井之頭池(現在の東京都三鷹市付近)を水源として、神田・日本橋方面までの水路を通して水を引くもので、江戸初期における最初の本格的な上水道と言えます。この神田上水の整備により、江戸城内だけでなく庶民も清浄な水を得ることが可能になりました。

ちなみに大久保は、神田上水を開発した功により徳川家康から「主水」という名前を賜ります。「主水」は通常「もんど」と読みますが、水は濁りを嫌うことから、家康は「もんと」と濁音をとって読むように命じたと言われています。

2. 玉川上水の整備

大坂の陣以降、江戸の人口増加に伴う飲み水の需要増加に対応するために整備されたのが玉川上水です。

これは、江戸時代初期の承応2年(1653年)に、庄右衛門とその弟・清右衛門という兄弟が中心となって、多摩川から水を引く大規模な水路を築いたものです。

この工事は幕府からの命ではなく、兄弟が自発的に企画・出願したものでした。資金については最初に兄弟が3,000両の自己資金を出し、のちに幕府が7,000両の公金を出して賄ったと言われています。完成後に功績が認められ、兄弟は「玉川」の姓を賜り、玉川庄右衛門・玉川清右衛門を名乗ります。

玉川上水は、江戸の広範囲な地域に飲料水を供給する要となりました。

3. 分水の整備(亀有上水・青山上水・千川上水・三田上水)

玉川上水の開発以降、分水として亀有・青山・千川・三田の各分水が開発されます。これは神田・玉川の各上水の本水だけでは配水しづらい地域に、分水として飲み水を供給する役割がありました。

亀有上水

- 設置年代:元禄年間(17世紀末頃)

- 水源:中川の支流

- 特徴:下総国葛飾郡一帯(現在の東京23区東部)に水を供給。

青山上水

- 設置年代:元禄期以降

- 水源:玉川上水の分水

- 特徴:現在の青山・赤坂地域の武家屋敷などに供給。

三田上水

- 設置年代:江戸時代中期

- 水源:井戸水や湧水が主。玉川上水との接続もあったとされる。

- 特徴:港区三田周辺、武家屋敷の多い地域に対応。

千川上水

4. 安価な掘抜井戸の普及と水売り

18世紀前半の享保年間の頃になると、水道によって地中の水気が抜けると言われるようになり、亀有・青山・三田・千川の各分水が1722(享保7)年に廃止されます。

ただ、この分水が廃止された背景には掘抜井戸(ほりぬきいど)が安価に掘れるようになったり、上方から岩盤を突き抜く技術が導入されたことにより、飲み水に適した水を江戸市中で得られやすくなったという背景もあります。

それでもなお本所・深川の地域は海を埋め立てた土地が多かったため、清涼な水は得られにくかったようです。これらの地域では山の手や四谷大門あたりで余った水が持ち込まれて、一杯四文(120円から160円)程度で、飲み水を売ることを専業とした行商人が販売していたと言われています。

次回の記事では、江戸時代の上水道開発で使われた技術について紹介します。